こんにちは、しゅうく(@syuukuETF)です。

3月末に退職したので、先日バタバタと退職後の各種手続きをしてきました。

みなさんも、健康保険や年金の切り替えなど、退職後に自分でやらなきゃいけないことがあることは、なんとなく認識されてるかと思います。

管理人もやはり「なんとなく」の認識しかなかったので、実際に体験した退職手続きについて、わかりやすくまとめてご紹介します。

あくまでも「管理人の場合はこうだったよ」の範囲に限定された内容だというのと、各自治体やハローワークによって手続きが違う可能性も十分考えられますので、この記事は手続きへの足がかりとして捉えていただけたら幸いです。

いきなりですが、事前に用意しておく書類などについて、まとめです。

必須

①健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

②被扶養者の収入を証明する書類(所得証明書)

あれば保険証が早く届く

③退職証明書、雇用保険被保険者離職票、健康保険被保険者資格喪失届のいずれかのコピー

④健康保険被保険者証(保険証)のコピー

⑤住民票の原本

⑥被扶養者のマイナンバーカード、または通知カードのコピー

申請期限

社会保険資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内

必須

①雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票

②年金手帳、または基礎年金番号通知書

あるといいかも

③印鑑

④身分が証明できるもの(免許証、マイナンバーカードなど)

申請期限

退職日から14日以内

必須

①雇用保険被保険者離職票

②銀行通帳、キャッシュカード

③マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード

④証明写真2枚(タテ3.5cm×横2cm)

申請期限

なるべく速やかに

このまとめは、記事の最後にも、改めてご案内します。

それでは、実際にどういう手順で手続きしていったか、ひとつひとつ見ていきましょう。

健康保険(任意継続被保険者制度)の手続き

退職後の社会保険からの切り替えは、国民健康保険か、任意継続を選択することになります。

管理人の場合、任意継続のほうが保険料が安く抑えられるため、任意継続を選びました。

任意継続についての概要は、協会けんぽの「健康保険任意継続制度について」をご確認ください。

また、国民健康保険と任意継続の違いについては、協会けんぽによる「退職後の健康保険のご案内」をご確認ください。

そのうえで、管理人が実際に申請時に行ったことを、以下に記していきます。

協会けんぽに確認したところ、直接書類を持って行かなくても郵送で申請ができるとのことだったので、以下の書類を協会けんぽに郵送しました。

任意継続への切り替え申請期限は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内です。

郵送の場合は、20日以内に協会けんぽに「必着」なので、ご注意ください。

(※ちなみに国民健康保険への切り替え期限は、退職日の翌日から14日以内)

健康保険任意継続の手続きに必要な書類

協会けんぽHPでダウンロードできます。

管理人の場合プリンターを持ってないので、用紙を協会けんぽから送ってもらいました。

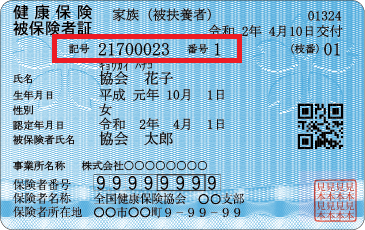

健康保険証の「記号・番号」を記入する欄があるので、事前にコピーするか、写真を撮っておきましょう。

扶養家族の所得があったか(課税証明)、なかったか(非課税証明)の証明書を、ひとくくりに「所得証明書」といいます。

世帯主が扶養家族分も申請する場合、扶養家族直筆の「委任状」が必要(フォーマットは任意)

以上のうち、1つでOK(原本ではなく、コピーでOK)

「事業主または公的機関が作成した資格喪失の事実が確認できる書類」でもOK。

扶養に入れていた全員分の保険証。

世帯全員が記載された住民票。

実際には、申請には以下の書類だけでOK。

- STEP1「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」

- STEP2「被扶養者の収入を証明する書類(所得証明書)」

STEP3~STEP6の書類があれば、保険証が早く届くということなので、管理人は全部盛りで送りました。

くせものは、STEP2「被扶養者の収入を証明する書類(所得証明書)」

被扶養者(扶養家族)が窓口に来れない場合、「委任状」が必要になります。

管理人は被扶養者(妻)の「委任状」が必要だと知らずに役所に行ったものですから、一度家に帰って、妻に書いてもらった「委任状」を持って、再度役所に行きました。

「委任状」は必ず必要な割にはフォーマットがなく、記入サンプルをもらって白紙に書きました。

かーっ、まるでお役所仕事みたいよね

役所だよ

保険料の口座振替を希望する場合

保険料の支払いには、口座振替を利用することができます。

- 「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」の「保険料の納付方法」で口座振替を選択

- 保険証・初回納付書と一緒に「口座振替依頼書」が届くので、記入して郵送する

国民年金(失業等による特例免除)の手続き

厚生年金から国民年金への切り替えは、退職日の翌日付で勝手に行われますが、手続きは退職日の翌日から14日以内に役所の年金窓口で行う必要があります。

管理人は、次の仕事が見つかるまでは、「失業等による特例免除」を利用し、国民年金の全額免除申請をすることにしました。

国民年金の全額免除・納付猶予の概要については、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご確認ください。

そのうえで、管理人が実際に申請時に行ったことを、以下に記していきます。

役所の年金窓口に、以下を持って行って申請しました。

国民年金への切り替えの申請期限は、退職日から14日以内です。

国民年金の全額免除申請に必要な書類等

管理人の場合、離職票の原本を持って行ったら、

その場でコピーしてもらえました

どちらかを、窓口で見せるだけでOK

管理人の場合必要なかったですが、

念のため持って行ったほうがいいかも

これも必要なかったです

「失業等による特例免除」の注意点

いったん国民年金の全額免除・納付猶予の承認がおりたら、翌年度以降の申請が不要になります(「継続申請」)

ただ、今回の管理人のような「失業等による特例免除」の場合、以下のことに注意しなければなりません。

「失業等による特例免除」での免除期間についての注意事項

- 今回の管理人の国民年金の全額免除申請は「令和3年度分」なので、免除期間は「令和3年7月~令和4年6月」

- 令和4年7月以降も継続して国民年金の全額免除を希望する場合、令和4年7月以降に、再度申請する必要あり

国民年金の全額免除申請が承認されるまでの期間

国民年金の免除申請が承認されるまで、2~3ヵ月かかります。

その間にも国民年金を自分でコンビニなどで支払う「納付書」が自宅に届きます。

ですが、国民年金の全額免除申請中は、「納付書」で実際に支払う必要はないとのこと。

ただ、もし申請が却下された場合は、送られてきた「納付書」で支払う必要があるため、「納付書」を保管する必要があります。

国民年金の全額免除を申請後に送られてくる「納付書」は、

きちんと保管しておきましょう

雇用保険(失業保険)の手続き

雇用保険の手続きは、国民健康保険や国民年金のように「〇〇日以内に申請が必要」というのはありません。

ですが、失業保険の受給期間は、退職日の翌日から1年間です。

手続きが遅れて失業保険の受給開始日が後ろにズレると、受給期間が長い方は、最後のほうの失業保険が打ち切りになる可能性があります。

そのため、雇用保険の手続きは、退職後早めに行いましょう。

雇用保険(失業保険)の手続きの概要については、ハローワークの「雇用保険手続きのご案内」をご確認ください。

そのうえで、管理人が実際に申請時に行ったことを、以下に記していきます。

ハローワークに、以下を持って行って申請しました。

雇用保険の手続きは、退職後すみやかに!

雇用保険(失業保険)の手続きに必要な書類等

いわゆる「離職票」ですね。

退職した会社が、退職後10日以内にハローワークで手続きし、退職者に送ることになっています。

退職日によっては会社側の手続きが遅れることもあるかと思いますが、国民年金への切り替え手続きにも必要なので、急かしましょう。

失業保険の振込用です。

マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード

タテ3.5cm×横2cm

うち1枚は、「離職票」の写真欄に貼っておきましょう。

雇用保険(失業保険)の手続きに必要な条件

以上雇用保険(失業保険)の手続きについてご紹介しましたが、実は今回管理人は、失業認定されませんでした。

3月末の退職後すぐの4月、1ヵ月のみの短期派遣で働いており、1ヵ月の短期でも派遣会社は雇用保険をかけてくれてたのです。

そのため「失業」には当たらず、無意味なハローワークへの訪問になりました。

書いてて思ったけど、普通に失業状態じゃないって

考えなくてもわかるよね

ハローワークがへんぴなとこにあるから

駅から20分歩いたよね

帰りも20分歩いたよ

でもまあ、離職票は3月末退職分と、4月末退職分の2枚必要ってことがわかったし、とても有意義だったと思うことにします。

ちなみに、もし5月以降にまた1ヵ月短期派遣に就業した場合、5月末分も合わせて離職票は3枚必要になります。

「最初の会社を退職した日から1年以内」に退職した会社全ての離職票をもらい、その後就業しなければ、やっと失業認定となります。

ご利用は計画的に。

さっさと正社員雇用を目指しましょう

失業保険をもらいながら働くことはできる?

雇用保険の加入条件は「週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用期間が見込める者」です。

逆に言うと、「週20時間以内の所定労働時間で、30日以内の雇用期間」であれば、失業認定され、失業保険をもらいながら働いてもいいとのこと。

ただその失業認定を受けるためには、以下の条件があります。

- 内定を含め、次の仕事が決まってない状態

- 仕事を積極的に探し、いつでも就業可能な状態

以上を踏まえると、「失業保険をもらいながら週20時間以内、30日以内の雇用期間で働く」のは、現実的ではないように思えます。

各種手続きに必要な書類まとめ

お疲れ様でした。

ここで、各種手続きに必要な書類をおさらいして、改めてまとめておきます。

必須

①健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

②被扶養者の収入を証明する書類(所得証明書)

あれば保険証が早く届く

③退職証明書、雇用保険被保険者離職票、健康保険被保険者資格喪失届のいずれかのコピー

④健康保険被保険者証(保険証)のコピー

⑤住民票の原本

⑥被扶養者のマイナンバーカード、または通知カードのコピー

申請期限

社会保険資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内

必須

①雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票

②年金手帳、または基礎年金番号通知書

あるといいかも

③印鑑

④身分が証明できるもの(免許証、マイナンバーカードなど)

申請期限

退職日から14日以内

必須

①雇用保険被保険者離職票

②銀行通帳、キャッシュカード

③マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード

④証明写真2枚(タテ3.5cm×横2cm)

申請期限

なるべく速やかに

以上が、管理人が実際に行った退職後の各種申請手続きの全てです。

国の決まりとはいえ、なかなか煩雑で時間もかかります。

退職を検討されてる方は、「保険証のコピーをとっておく」「証明写真を撮っておく」など、できる準備は退職前に済ませてしまうことを、オススメします。

よろしければTwitterのフォローもお願いします!

CFD GMOコイン iDeCo QQQ TQQQ つみたてNISA インヴァスト証券 イーロン・マスク セミリタイア デリバティブ ナスダック ナスダック100 ビットコイン マネーショート マネーリテラシー レバレッジ取引 不労所得 仮想通貨 全米株式 口コミ 感想 投資 暗号通貨 楽天経済圏 自動売買 裁量トレード 見てみた 資産形成 資産運用 金融株トリプル

コメント